記者朱麒鼎/北京報導

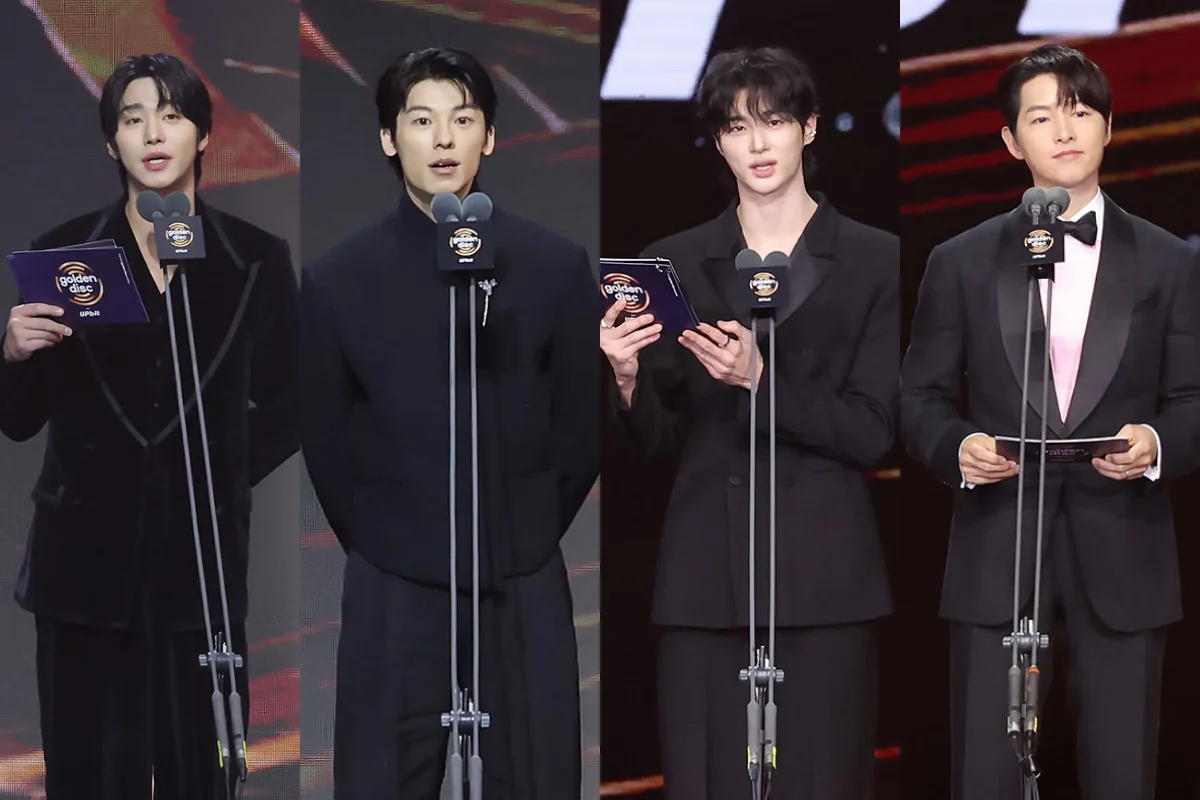

北京四海孔子書院於9月28日在北京君瀾酒店文淙閣會議室舉辦了第六屆“兩岸共同弘揚中華文化研討會”。研討會圍繞如何利用中華文化促進兩岸融合,爲人類文明進步貢獻東方智慧的主題展開深入交流和討論。

本次研討會聚焦於新時代兩岸共同弘揚中華文化的路徑和方法,旨在增進兩岸文化認同,推動“兩岸共同傳承,共同弘揚中華文化,促進兩岸心靈契合與社會融合”的美好願景。文化是民族的根脈,文化認同就是民族認同。只有根脈不斷,民族精神才能代代相傳。兩岸同胞同根同源、同文同種,文化上的共鳴構成了情感聯系的基礎。

北京四海孔子書院院長馮哲表示,在兩岸共同進行祭孔典禮之後,舉辦以弘揚中華文化爲主題的研討會,具有重要意義。這將成爲中華民族優秀群體集體緬懷先聖、繼承優良傳統、弘揚中華美德、提高民族素質、加強民族凝聚力、增強民族自信心、振奮民族精神的有效途徑,也是促進兩岸與世界和諧、推動人類文明溝通融合的重要方式。

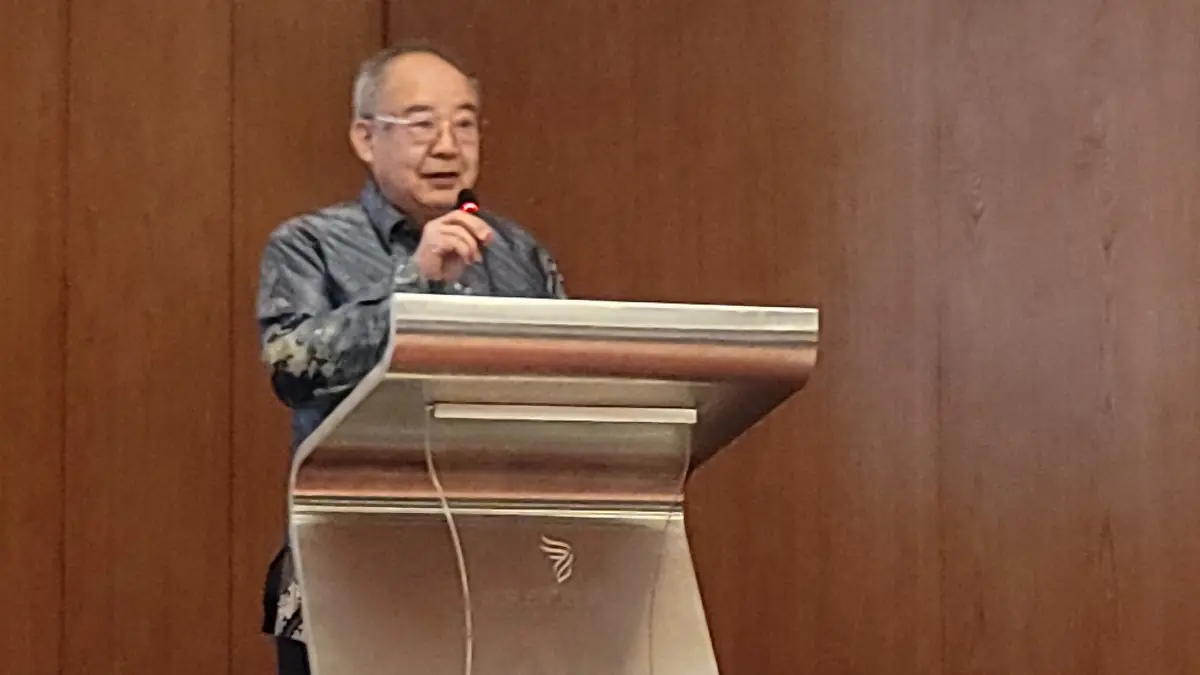

前中央廣播電視台總台長、華視文化公司董事長汪誕平指出,中國文化是發展中的、與時俱進的,在保持中華優秀傳統文化內核的前提下,在內容和形式上加入一些現代元素,是一個必然趨勢。當前形勢下,弘揚中華文化對促進兩岸交流具有特殊重要性與迫切性。“文化不僅僅存在於典籍之中,更體現爲一種生活方式和普遍認同的理念。”諸如孫悟空、端午節等中華文化符號已深深植根於兩岸民衆心中,“這種基于共同血脈的認同感,是任何外力都難以割斷的。”文化不僅僅是一些四書五經或是抽象的理論知識,它還可以是一種生活方式,一種價值認同,一種能量的傳遞。

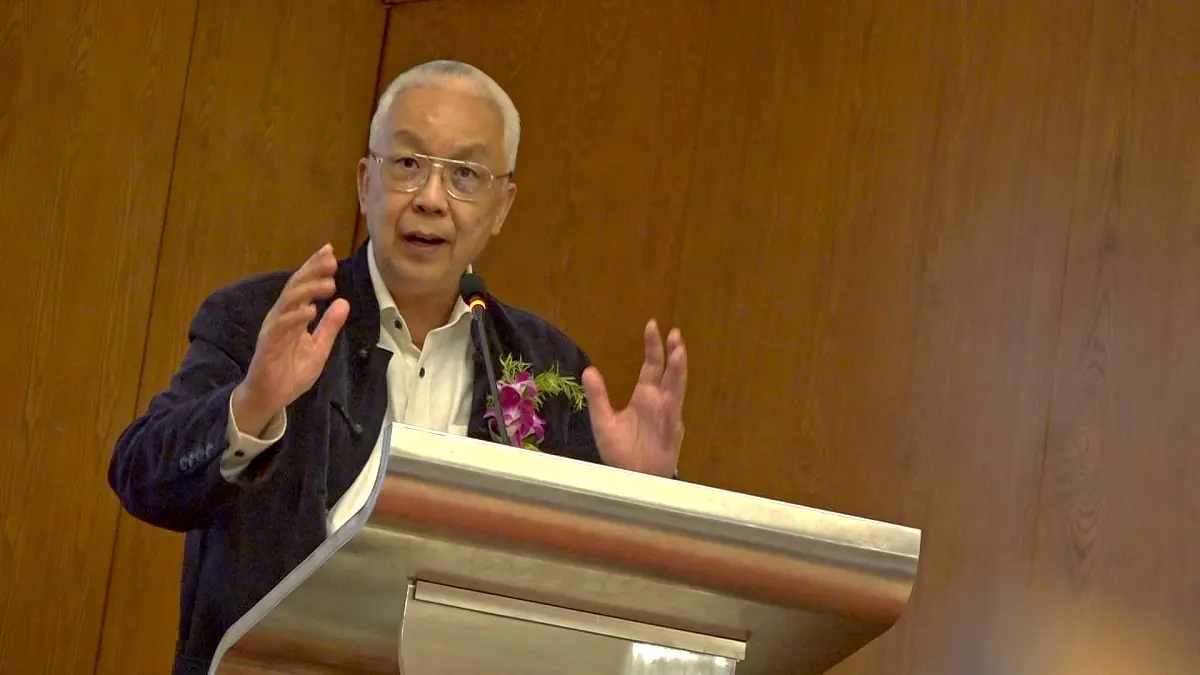

國際儒學聯合會副理事長、元亨書院院長林安梧表示,中華文化在台灣的傳承從未中斷,其中民間自發力量尤爲重要。從傳統戲劇節目持續播出,到民間自發組織編寫曆史讀本,這些具體實踐無不證明台灣民間社會守護並傳承中華文化的作用。對於促進兩岸同文同種的意識,他認爲應該“爲仁者能以大事小,爲智者能以小事大”,就是要想辦法讓台灣同胞一起參與到整個中華文化的復興過程中,要有建設性的路徑或方法,所以兩岸一定要交流。

中華青雁和平教育基金會兩岸事務副主委孫揚明。(圓,/網路翻攝)

中華青雁和平教育基金會副主委孫揚明也認同民間團體是未來推動兩岸青年交流的重要力量。他建議通過夏令營、學生結對等方式,讓對中華文化有共同興趣的兩岸青年率先建立聯系,實現以小帶大、以點帶面的交流效果。年青一代一旦在文化上找到共鳴、形成交集,未來就更有可能攜手推動更多有意義合作。

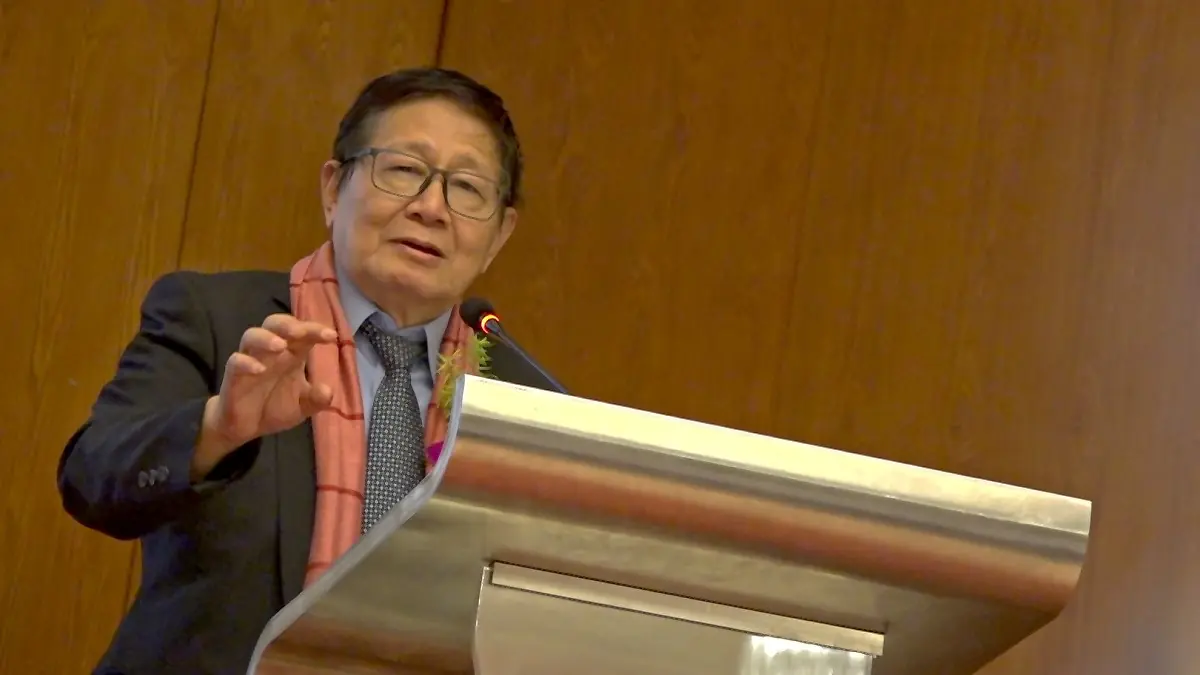

台灣一帶一路經貿促進協會理事長譚世坪則從人工智能(AI)的角度審視中國文化的價值,認爲可以爲未來兩岸交流注入人文精神和多樣性。從AI的角度看,中國文化的價值不僅僅是素材庫,而是思想源、倫理錨和創新能力。它提供的不只是可以被演算法學習的資料,更是一種看待世界、解決問題獨特的元算法。利用AI發展中華文化促進兩岸融合,本質上是一次關於人心的工程,需要久久爲功的“潤物工程”,最高境界是讓“兩岸一家親”從共同的的歷史記憶轉變爲當下生活,最終昇華爲對共同未來的自覺追求。增強島內青年對中華傳統文化的認同,應從教育交流、文化活動、媒體傳播、學術研究、親情連接與政策支持著手。

台灣師範大學、元培醫事科技大學教授,曾任海峽交流基金會文化服務處處長的朱榮智分析了海峽兩岸的中國人都源自五千年優秀的傳統文化,兩岸的人民雖然具有相同的語言、文字、生活習慣、歷史文物,但經過七十多年的隔閡,因爲政治制度不同,對於許多問題的認知存在差異。雖然在經濟、社會、文化、學術、教育等方面已有許多交流,但人民的往來還不夠暢通。然而台灣的父祖輩哪一個不是來自福建、廣東?中國人自古強調慎終追遠,飲水思源,兩岸的中國人血液里都流淌著共同的民族基因。如何加強文化交流?他表示並非靠經濟、政治或軍事力量,而是靠文化的認同。

亞太和平研究基金會董事長湯紹成強調了東方智慧與西方科技結合的重要性。西方的AI智慧是一個競爭爲主導的猛獸。如何與東方中華文化相結合?如何控制這個怪獸?一定要在設計時將中華元素加入,使其成爲符合全人類共同可以接受的和諧方向著手。讓AI機器與人性之間相輔相成,創造科技與社會整合的中華文化。

中國藝術家協會理事長麻念台從實務層面介紹了兩岸共同弘揚中華文化的關鍵在於找到共鳴點、搭建新橋梁並通過具體務實項目增進理解和合作,具體方法包括:注重青年交流。