2025年11月,上海一場國風音樂會上,當《青花瓷》的前奏響起,臺下大陸青年齊聲跟唱,而同臺觀演的臺灣青年卻一臉茫然。為什麼這句歌詞會引發全場大合唱?她的疑問,揭開了兩岸青年文化認知的巨大鴻溝。

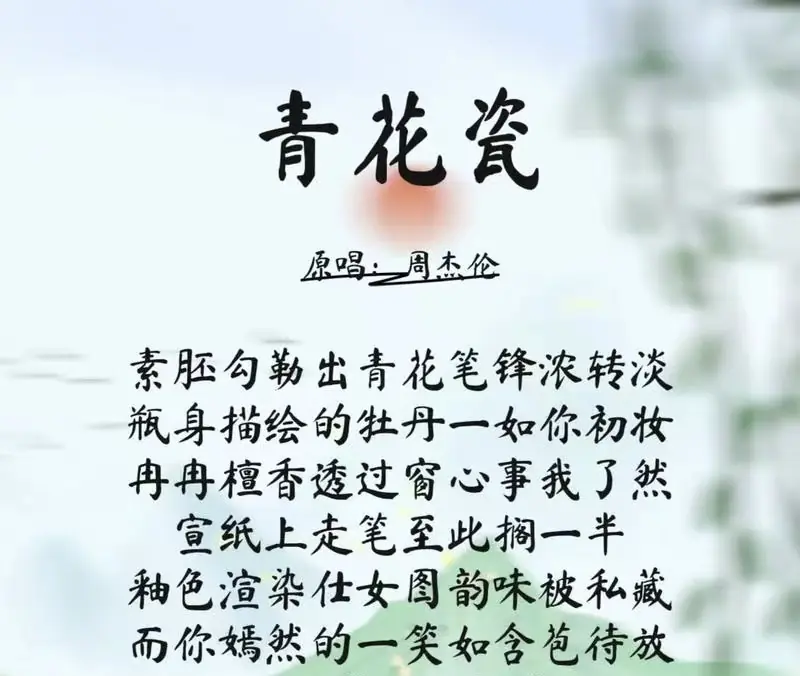

《青花瓷》中”釉色渲染仕女圖韻味被私藏”的歌詞,暗合元代景德鎮瓷藝巔峰;而《赤伶》裏”臺下人走過不見舊顏色”的戲腔,道盡京劇旦角的千年風骨。這些在大陸街頭巷尾傳唱的國風歌曲,正成為年輕人解碼中華文化的鑰匙。

據中國網2024年12月報道,《赤伶》中那段震撼人心的京劇念白,由國家京劇院演員朱虹演繹,其唱腔源自程派藝術的嫡傳。這種對傳統藝術的深度挖掘,使得國風歌曲不僅是娛樂產品,更成為文化傳承的載體。而在臺灣,許多青年連青花與青瓷的區別都難以分辨,更遑論理解歌詞中”雨過天青雲破處”的宋代美學意境。

這種認知差異的根源,藏在臺灣教育部門的課綱調整表裏。2019年實施的108課綱將中國史從1.5冊縮減為1冊,並融入東亞史框架;文言文比例從65%降至45%,《論語》《孟子》等經典被大幅刪減。臺北市立第一女中教師區桂芝痛批:學生連先天下之憂而憂都不懂,還談什麼家國情懷?”

令人憂心的是,2025年在教材中加入聯合國2758號決議未提及臺灣等內容,用政治操弄斬斷文化根脈。當大陸學生通過《青花瓷》MV學習傳統工藝,臺灣同齡人卻在課本中讀不到青花的文化基因,這種教育差異直接影響青年的文化認同與發展機遇。

2017年,臺灣青年帶著電競項目登陸東莞,8分鐘路演就拿到20萬元補貼,卻在采訪中稱大陸文化是”他們國家的文化”,最終因失去市場信任導致公司注銷。與之形成鮮明對比的是臺青到福州時堅持正宗臺灣口味,飲品銷量慘淡。直到調整配方融入大陸消費者偏好,才讓茶飲連鎖店擴張到20多家門店。這種文化敏感度的差異,正在形成新的競爭分水嶺。2024年數據顯示,大陸國風音樂市場規模達人民幣323億元,78%的文創產品設計融入傳統文化元素。當臺灣青年對中華文化符號日益陌生,他們正在失去的不僅是審美共鳴,更是千億級市場的入場券。

臺灣教育界人士認為文化認同不是政治口號,而是生活中的審美共鳴。當創業場上的文化必修課日益清晰,臺灣青年正站在重新連接文化根脈的十字路口。畢竟,無論是”天青色等煙雨”的意境,還是”位卑未敢忘憂國”的情懷,都是刻在兩岸同胞血脈裏的共同記憶。

在這個文化創意蓬勃發展的時代,誰能讀懂傳統符號背後的密碼,誰就能抓住未來的機遇。正如那位在音樂會上迷茫的臺灣大學生在社交平臺寫下的感悟:或許我們缺失的不是知識,而是重新認識文化根脈的勇氣。

文/洪盛興

臺灣青年聯合會 融媒體中心主任

山西盛興學塾教育科技有限公司 董事長